ARIM事業では各種実験機器を国内外の研究者の方々に開放しているだけではなく、それらの機器利用によって得られたデータを利用者のご同意が得られた場合、一定期間の後に共有させていただくことによって、材料の研究開発を推進していくことを事業の一つの目的としています。データ登録とその後の利活用を進めるためには、研究・開発の現場で扱っている材料から得られる貴重なデータに対する利用権限などの約束事の整備が必要であるため、東北大学ARIMデータ登録約款が制定されています。

2025.4.1に、ARIM事業の目指すデータ収集・利活用についてまとめた「ARIM データ登録・データ共用ポリシー」がARIMの運営方針を決定する運営機構会議で報告され、データ提供ありでARIM の共用機器をご利用の際は、測定データ/装置データを原則として全件登録して頂く、データ提供が難しい場合はデータ登録なし(割高な利用料金)でご利用頂く、とのARIM本来の理念に沿った運用方針が明示されました。このページではデータ登録とデータ共有に関する基本的なルールをまとめますが、現実問題として登録データの内容などはご使用いただく装置にも依存します。微細構造解析分野としての考えは課題申請前の事前相談などでご説明いたしますので、そのうえでデータ提供の有無をご判断してください。

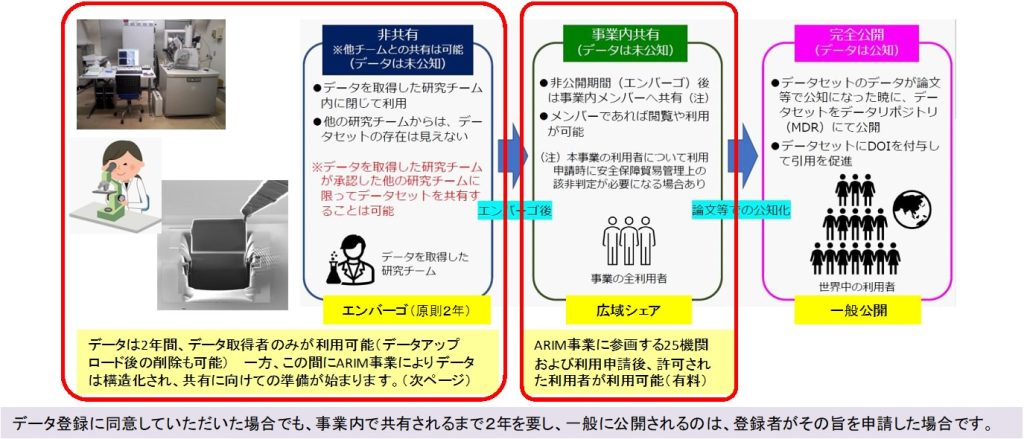

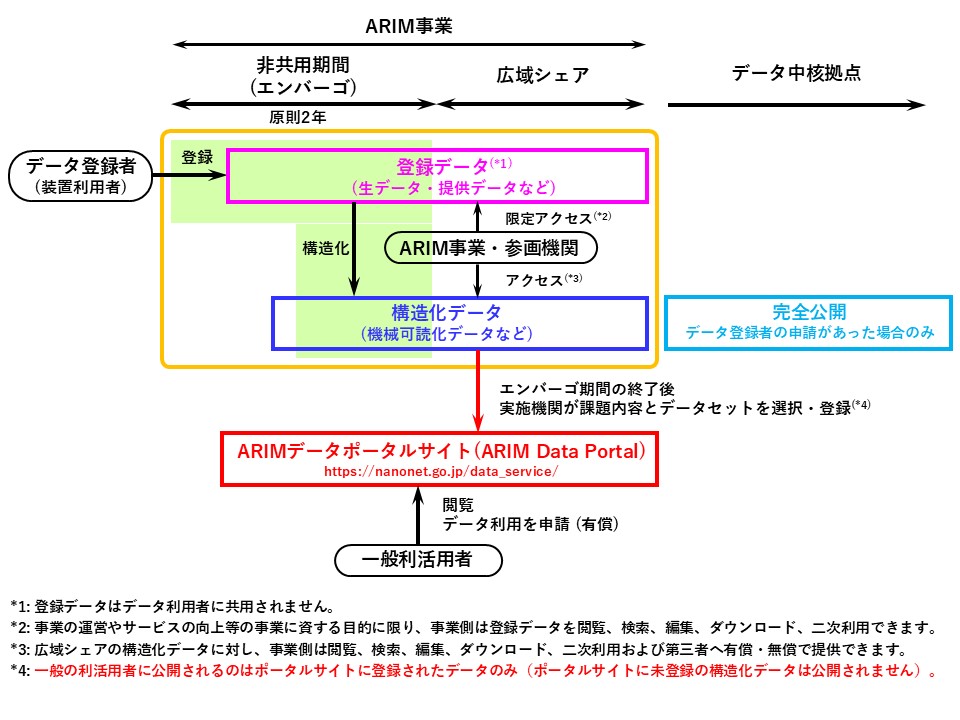

(1)データ共有の形態と利用権限の大きな流れ: データ登録にご同意された場合でも登録されてから2年間は「非共有期間」であり、データ登録者以外はデータを参照できません。一方この間に、登録いただいたデータは事業側によってフォーマットの変換などが行われます。(次のデータの種類を参照)その後、事業側ならびに事業によって許可された利活用者のみがデータにアクセスできる「広域シェア」に移行します。

(2)データの種類と利用権限:ARIM事業では、装置利用者が登録するデータ(登録データ)に対し、事業側がフォーマットの統一などのデータ構造化に向けての変換を行います(構造化データ)。前者にはいわゆる生データが含まれる一方、後者にはアノテーションなどが削除され機械学習に落とし込みやすい形にされたデータが含まれます。(詳細は上記の約款概要ならびに約款第15条をご覧ください。)

(3)データが公開されるまでの流れ:登録されたデータはエンバーゴ後に事業内で一定の条件のもと、共有されますが、直ちに一般に公開されるわけではありません。

データ利活用者は ARIM Data Portal にアクセスし、そこに登録されたデータセットのみを一定の条件のもとで利活用できます。詳細はこのサイトをご覧ください。

(4)登録データの利用許諾など:登録いただいたデータは事業側によってデータ駆動型研究推進のためにフォーマットの変換などがなされます。またデータの利用・管理権限も事業側にお認め頂くことになります。このデータ登録者が事業側に対する利用を許諾する点については約款の第12条に詳細に記載されています。

なお、東北大学ではご利用者のみなさまが MyPage において課題申請される際に、データを登録される際は約款の内容をお認め頂く旨の確認をとらせていただいてます。